皆さんこんにちは。

昨日から吹き荒れた吹雪は今朝になってもおさまりませんでした。

強い風は朝から吹き荒れ、降り積もる雪は生徒達の膝の高さまで積もりました。

皆さんのお住まいの地域の天候はいかがでしょうか。

今日は日曜礼拝に合わせて、毎月恒例の朗読会も行われました。

礼拝司式は校長が行い、聖書のマルコによる福音書『最も重要な掟』を引用しながら「誰かを大切にすることが、ひいては自分を大切にすることであり、そこから多くの人達に幸運が運ばれる」という話をしました。

朗読会では4名の生徒が発表しました。

今回は、始めて朗読文を読む生徒が3名、卒業を控え、これまでに複数回読んだことある生徒が1名でした。

まもなく卒業を迎える生徒は、朗読文の中で、1年半に及ぶ、自分の家庭学校での生活を振り返り、周りの支えに対する感謝と自らの成長の実感を述べていました。

生徒の内面の成長と共に、その文章から語られる言葉の重みは確実に違ってきます。

そのことを強く感じました。

夕方、一時的に雪が降り止んだ家庭学校も、今、また吹雪き始めました。

皆様もどうか気まぐれな天候にくれぐれもご注意下さい。

皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

今日は全国的に雪模様なのでしょうか。

家庭学校も今朝から小雪が舞っており、溶けかかっていた路面も再び凍結し始めています。

転倒に注意したいと思います。

さて、写真にあるのは昔の家庭学校の雪像展の様子です。

写真の人物は本校職員の斉藤で、撮影場所は洗心寮です。

今から40年ほど前の写真です。

家庭学校の雪像展の歴史は古く、いつから雪像展がスタートしたのかは定かではないのですが、その昔は写真の通り、寮単位で一基の雪像を作っていたようです。

高さも横幅もあり、非常に迫力があります。

(今札幌で行われている雪祭りは、おそらく機械の力も大分入っているのではと思いますが、)10人程度の人数でやったとは言え、人力で雪積みから始めて、ここまで造りあげるとは驚きです。

時代は変わり、現在は生徒一人一人が取り組めるようにと、一人一基の雪像作りに取り組んでいます。

それぞれの生徒の思い思いの雪像が完成することを祈っています。

皆さんこんにちは。

昨日に引き続き、午後からは寮毎に雪像作りに取り組みました。

左の写真は柏葉寮前の様子です。

寮前のスペースをうまく計算しながら、適度な間隔をとり、雪積みをした様子が分かります。

赤い線はスプレーで印をつけたところです。

大まかに印をつけた上で、生徒達は段々と雪を削っていきました。

慎重に慎重に削る生徒もいれば、スコップでいきなり大きく削りだす生徒もいます。

右側の写真は、望の岡分校の教職員の方々が作っている雪像です。

さすがは先生達です。「目玉のおやじ」の特徴がはっきりでています。

真ん中の像は一体なんでしょうか?今からのお楽しみですね。

明日からは3連休です。

生徒達は日中雪像作りに打ち込むことと思います。

がんばりがうまく形になってくれればと思います。

午前中のスキー大会が終わり、午後からは全校で各自の雪像製作にあたりました。

午前中のスキー大会が終わり、午後からは全校で各自の雪像製作にあたりました。

写真にあるのは、本館前の花壇に造られた参考作品用の雪像です。

生徒の雪像作りの参考になるようにと、職員も雪像作りに取り組んでいます。

生徒は毎日の登校の中で、徐々に出来上がっていく参考作品に刺激を受け、創作意欲を燃やしてくれればと思っています(家庭学校で1基、分校職員が協働で2基の雪像作りにあたっています)。

ちなみに家庭学校職員が作る予定の雪像は留岡幸助先生の胸像です。

制作過程を出来るだけご報告していきたいと思っていますので、どうぞ楽しみにしてください。

皆さんこんにちは。

日に日に暖かくなってきているのが分かります。

あれほど長く厳しいと思っていた冬の中にいても、もう春の兆しを感じるようになりました。

本日午前中、本校神社山で、スキー大会の大回転競技が行われました。

大回転競技は神社山の頂上から、10本のポールを交互にかわしながらゴールに向い、そのタイムを競い合う競技です。

家庭学校ではポールとポールの間隔が広くなる、いわゆる大回りが「大回転」、狭くなる、いわゆる小回りをメインとした競技を「回転」と呼んでいます。

連日の気温の上昇もあってか、今日のゲレンデの状態は少し悪い状態でした。

競技開始前に全校生徒でコース整備を実施するところからスタートしました。

競技は左回り、右回りの合計2本の合計タイムを換算して競い合いました。

上手な生徒はポールすれすれを狙いながらどんどん攻める形でタイムを競い合いました。

スキーに慣れていない生徒はおっかなびっくりと少しずつ少しずつそろそろと滑ってきましたが、誰一人棄権することなく最後まで滑りきることが出来ました。

競技後は、本校女性職員手作りの甘酒が生徒に振る舞われました。

競技に夢中になった生徒達は皆おいしそうに甘酒をおかわりしていました。

皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

今回は牛乳缶について書きます。

家庭学校には他の児童自立支援施設には見られない変わった当番があります。

それは「牛乳缶」と呼ばれる当番です。

何度かお伝えしているとおり、家庭学校は施設内で酪農が行われている(児童自立支援施設としては)他に類のない所です。

「牛乳缶」当番の生徒達は、夕作業の時間に空の牛乳缶を牛舎に持っていき、翌朝、起床後すぐの朝作業の時間に牛乳缶を取りに来ます。

缶の中には、昨晩、もしくはその場で絞られたばかりの牛乳が入っています。

毎朝、当番の生徒達は牛乳缶を片手にやって来ては、その日の朝に飲む牛乳を寮舎に運んできます(写真の牛乳缶は本校OB職員の手作りです)。

もちろん牛乳が苦手な生徒もいますが、一度煮立たせた牛乳を生徒達は毎日残すことなく飲んでいます。

牛乳は成長期の生徒達の体を丈夫にしてくれています。

「牛乳缶」当番の生徒は、明日もみんなのために牛舎に向かいます。

皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

立春を境に少しずつ暖かくなってきているのを感じます。

本日午後からは、本校音楽室にて「雪像展に向けての講習会」が行われました。

全校生徒が出席しました。

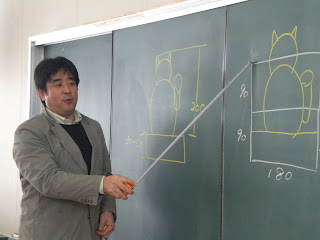

はじめに本校職員の渡辺の方から、全校生徒に向けて雪像作りのポイント、設計上のアドバイス等が説明されました。写真にあるとおり、立体を造る上で土台をどこに置くか、迫力を見せるためにはどのようにするべきか、雪像作りに欠かせないポイントが説明されました。

生徒達は身を乗り出して聞き入っていました。

その後、審査基準や注意事項、ルール、マナーについての説明がありました。

札幌ではちょうど今日から雪祭りがスタートしたようです。

(もちろん規模や完成度、スケールに違いはあるものの、)テレビ中継を見たりしながら、生徒達には出来るだけ良いものを造りたいという意欲を持ってもらいたいですし、何よりこの時期、この季節にしか出来ない行事の醍醐味を十分味わってもらいたいと思っています。

皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

今日の午前中は日曜日の礼拝が行われました。

司式は本校職員の伊藤が行いました。

聖書の引用を通じて「働くこと」「食べること」「感謝をすること」についてのお話がありました。

昨日の平和山での礼拝から続きましが、生徒は皆真剣な表情でお話に聞き入っていました。

午後からは、神社山でスキーのリフトを動かしました。

昨日もスキー大会があったにも関わらず、生徒達は元気な様子でスキーを楽しんでいました。

皆さんこんにちは。

ここ数日の気温の上昇とはうって変わり、今朝は朝から冷え込み、沢山の小雪が舞っていました。

2月5日の今日は、校祖留岡幸助先生の本命日です。

先生は、今から77年前、昭和9年2月5日にお亡くなりになりました。

家庭学校ではこの本命日である2月5日は特別な日だと考えています。

今日は朝8時半にグランドに集合し、平和山の登山道から全員で頂上まで登りました。

今月3日に行われたリハーサル同様、スキー靴を履いての雪山登山は大変でしたが、小学生も含め誰一人脱落することなく、頂上まで登り切ることができました。

頂上では、幸助先生の位牌の前で賛美歌312番を歌い、聖書を読みました。

幸助先生を偲び、家庭学校生徒の幸せを祈る貴重な時間となりました。

その後、頂上のスタート台から(小学生は中間点から)、滑降競技が開始されました。

ここ数日の雪解けと、今朝からの降雪でリハーサルと比べて、コースの状態が大きく変化していました。

そのためか、リハーサルと大きく順位が入れ変わるという波乱もありましたが、生徒はそれぞれ全力を尽くしたようです。

2月5日の記念すべきこの日に、例年通り、平和山記念登山を実施出来たことに心から感謝したいと思います。

今日は小雪のぱらつく中、家庭学校の敷地内で美しい小鳥を見かけました。

尾羽の先が黄色いのでキレンジャクです。同じ姿で尾羽の先が赤いヒレンジャクが来ることもあります。毎年この時期に集団で飛来し、2、3日すると姿を見かけなくなります。

家庭学校の敷地の多くの部分は鳥獣保護区に指定されており、様々な自然の生物を見つけることができます。

Just another WordPress site